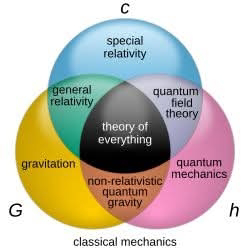

বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা ঘুরেফিরে একটাই প্রশ্ন করছেন, এই বিশাল মহাবিশ্বটা কি একটা অভিন্ন নিয়মে চলে? পদার্থ, সময়, মহাকর্ষ - এসব কিছুর পেছনে কি সত্যিই একটা মৌলিক সূত্র লুকিয়ে আছে? যদি থাকে, তাহলে সেটা কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গড়ে উঠেছে “থিওরি অফ এভরিথিং” বা “সব কিছুর তত্ত্ব”। এটা এমন এক তত্ত্ব, যার মাধ্যমে মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র কণা থেকে শুরু করে বিশাল গ্যালাক্সির গতিবিধি, সবকিছুকেই এক নিয়মেই ব্যাখ্যা করা যাবে।

এই অনুসন্ধানের প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল সেই নিউটনের হাত ধরে। তিনি দেখালেন, গাছ থেকে আপেল পড়া আর চাঁদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরা—দুটো ঘটনাই একটিমাত্র মহাকর্ষীয় নিয়মে চলে। এভাবেই প্রথমবারের মতো মহাবিশ্বকে বোঝার একটি অভিন্ন সূত্র পাওয়া গেল। এরপর এলেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন, মহাকর্ষ আসলে কোনো অদৃশ্য টান নয়, বরং বস্তুর ভরের কারণে সময় আর স্থান নিজেই বেঁকে যায়। তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব জানিয়ে দিল, মহাকর্ষ হলো স্থান-কাল নামের এক চার-মাত্রিক কাঠামোর বক্রতা। এটা এক ধরনের জ্যামিতিক বাস্তবতা।

কিন্তু প্রায় একই সময়ে, আরেকদল বিজ্ঞানী পরমাণুর ভেতরের কণাগুলোর আচরণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, ক্ষুদ্র কণার জগৎ একেবারেই আলাদা নিয়মে চলে। তারা কখনো কণা, আবার কখনো তরঙ্গের মতো আচরণ করে। এই নতুন তত্ত্বের নাম হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স, যেটা আপেক্ষিকতার জ্যামিতিক কাঠামো একেবারেই মানে না।

এভাবেই বিজ্ঞান দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বড় কিছুর ব্যাখ্যায় কাজে লাগলো আপেক্ষিকতা, আর ক্ষুদ্র কণার জগত বোঝাতে দরকার পড়লো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কিন্তু যখনই চেষ্টা করা হলো এই দুই তত্ত্বকে একসাথে মেলানোর, তখন সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল।

বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন, মহাবিশ্বের বড় আর ছোট জগত দুটো আলাদা নিয়মে চলতে পারে না। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র রয়েছে, কেবল সেটাই এখনো ধরা পড়েনি। সেই নিয়মটাকেই খুঁজে বের করার অভিযানই হলো, থিওরি অফ এভরিথিং।

এই অভিযানে সবচেয়ে আলোচিত ধারণা হলো স্ট্রিং থিওরি। এই তত্ত্ব মতে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম মৌলিক একক হচ্ছে এক ধরনের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, একমাত্রিক কম্পমান স্ট্রিং। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চেয়েও এরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ ছোট, এদের দৈর্ঘ্য মাত্র ১.৬ x ১০^-৩৫ মিটার। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দূরত্বকে বলা হয় প্ল্যাঙ্ক লেংথ, যার নিচে আর কোন স্থানকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। গিটারের তারের মতো এই স্ট্রিংগুলো বিভিন্নভাবে কম্পিত হয়, এবং সেই কম্পনের ধরন অনুযায়ী আমরা ইলেকট্রন, কোয়ার্ক, বা ফোটনের মতো কণা দেখতে পাই। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কণার পরিচয় আসলে স্ট্রিংয়ের কম্পনের রূপ। স্ট্রিং থিওরির প্রবক্তা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাবিশ্ব যেন এক বিশাল সিম্ফনি, যার প্রতিটি কণাই একেকটি কম্পনের প্রতিফলন। এই তত্ত্বের বিশেষত্ব হলো, এটা মহাকর্ষসহ প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলকেই একীভূতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ, এটা আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স—দু’টো তত্ত্বকেই একই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। তবে এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, একে বোঝাতে গেলে আমাদের ১০ অথবা ১১টি ডাইমেনশন কল্পনা করতে হয়, যার বেশিরভাগই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেজন্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সীমাবদ্ধতার কারণে এই তত্ত্বকে যাচাই করা এখনো দুঃসাধ্য। অনেকে বলেন, স্ট্রিং থিওরি যতটা চমৎকার তাত্ত্বিক কাঠামো, বাস্তবে ঠিক ততটাই রহস্যাবৃত।

তবে কিছু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী আবার অন্য পথে হেঁটেছেন। তাঁরা স্ট্রিং থিওরির প্রমাণ না খুঁজে বরং বিকল্পভাবে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাবিত তত্ত্ব হলো, লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি বা এল কিউ জি। এটি স্ট্রিং থিওরির মতো পটভূমিনির্ভর নয়। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী অভয় আশটেকার ও অমিতাভ সেন এই তত্ত্বের গাণিতিক কাঠামো তৈরি করেন। এতে স্থান-কালকে একটি কোয়ান্টাম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে স্থানের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে, প্ল্যাঙ্ক লেংথ এবং সময়ের ক্ষুদ্রতম একক প্ল্যাঙ্ক টাইম (প্রায় ৫.৩৯ x ১০^-৪৪ সেকেন্ড)। এর নিচে আর সময় বা স্থানের কোন অস্তিত্ব নেই।

এই তত্ত্বে বলা হয়, এই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান-কাল ফাঁসের মতো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে তৈরি করে একধরনের কোয়ান্টাম গঠন, যাকে বলা হয় স্পিন নেটওয়ার্ক। এই স্পিন নেটওয়ার্ক একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে স্পিন ফোম। এভাবেই লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটিতে স্থান-কাল একটি কোয়ান্টাম কাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে স্ট্রিং থিওরির মতো এল কিউ জি এর স্বপক্ষেও এখনো পর্যন্ত কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই। কিন্তু এর গাণিতিক ভিত্তি অনেক বেশি মজবুত ও সুসংহত।

সম্প্রতি, এই তত্ত্বগুলোর বাইরে আরেকটি নতুন ধারনা সামনে এসেছে—“পোস্ট-কোয়ান্টাম থিওরি”। এর প্রবক্তা বিজ্ঞানী জোনাথন ওপেনহেইম মনে করেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিজেই হয়তো অসম্পূর্ণ। তিনি এমন একটি তত্ত্বের কথা বলছেন, যেখানে মহাকর্ষকে যুক্ত করা যাবে, কিন্তু তাকে জোর করে কোয়ান্টামের কাঠামোয় বাঁধার দরকার পড়বে না। তার মতে, আমাদের প্রয়োজন এমন একটি নতুন তত্ত্ব, যেটা কোয়ান্টামের সীমা অতিক্রম করে এক নতুন বাস্তবতা উপস্থাপন করতে পারে।

এদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI এখন এই গবেষণায় এক নতুন সহায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার সম্ভাব্য মডেল ও গাণিতিক সমীকরণ বিশ্লেষণ করে, কোনটি বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে খাপ খায় সেটা খুঁজে বের করতে AI এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে হয়তো AI-এর সহায়তায় আমরা পৌঁছে যাব সেই বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত তত্ত্বের সন্ধানে।

তবে এখনো সেই আরাধ্য থিওরি অফ এভরিথিং অধরাই রয়ে গেছে। এটা এখনো এক স্বপ্ন, চূড়ান্ত এক মডেল, যেটা দিয়ে আমরা মহাবিশ্বের সবকিছু—বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে ব্ল্যাকহোল, আলোর গতি থেকে কণার আচরণ, পদার্থের গঠনে মহাকর্ষের ভূমিকা—সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারবো। এই স্বপ্নটাই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে চলছে, খুলে দিচ্ছে চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত। একদিন যদি সত্যিই এই নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেটা হবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিজয়।

Comments