হ্যারি পটারকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। হ্যারির জন্ম হয়েছিলো একটি উইজার্ড পরিবারে। সেজন্য তার মধ্যে বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিলো। হ্যারি পটারের সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা যায়, লন্ডনের রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শক্ত দেয়াল ভেদ করে হ্যারি দিব্যি ওপাশে চলে গেল। প্রথমবার অবশ্য হ্যারি সেটি পারেনি। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সে সফল হয়েছিলো। তবে হ্যারি পটারের গল্পটি নিছকই একটি কল্প কাহিনী। কল্পনায় আশ্চর্য অনেক কিছুই হয়। তাই এসব কাল্পনিক বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাই না।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, আসলেই কি কঠিন দেয়ালকে অক্ষত রেখে একে ভেদ করে অন্যপাশে চলে যাওয়া সম্ভব? এর সহজ উত্তর হলো, বাস্তব জগতে এটি কখনোই সম্ভব নয়, কল্পনার জগতে হতে পারে। কিন্তু কোন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীকে যদি প্রশ্নটি করা হয় তাহলে তাঁর উত্তরটি একটু ভিন্ন ধরনের হতে পারে। তিনি হয়তো বলবেন, হলেও হতে পারে, সম্ভাবনাটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ হলো, তাঁরা জানেন, আমাদের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান জগতে এটি সম্ভব না হলেও বস্তুকণার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোয়ান্টাম জগতে এটি খুবই সম্ভব। একে বলে, কোয়ান্টাম টানেলিং।

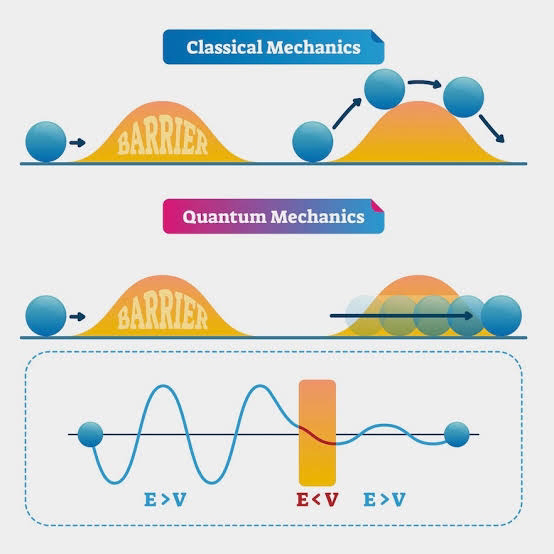

ব্যাপারটি একটু উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করছি। মনে করুন, একটি টেনিস বলকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো। তাহলে কি হবে? বলটি দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে, তাই না? যতবারই বলটি ছোঁড়া হবে ততোবারই বলটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। বলটি কখনোই দেয়াল ভেদ করে অন্য পাশে চলে যাবে না। এটি হলো আমাদের দৃশ্যমান জগতের নিয়ম। আমরা এই নিয়মেই অভ্যস্ত।

কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোয়ান্টাম জগতের নিয়ম কানুন গুলো বড়ই অদ্ভুত। এই জগতে কোন বস্তুকণাকে যদি শক্ত দেয়ালের দিকে বারবার ছুঁড়ে দেয়া হয়, তাহলে প্রতিবারই সেটা কিন্তু ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে না। মাঝে মাঝে সেটার দেয়াল ভেদ করে অন্যদিকে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হলো, বস্তুকণারা শুধুমাত্র কণা নয়, একই সাথে তারা তরঙ্গও বটে। এই দ্বৈত চরিত্রের জন্য কোন বস্তুকণার অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয়।

বস্তুকণার অবস্থানের এই অনিশ্চয়তার ব্যাপারটি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। তিনি বলেছিলেন, একই সাথে বস্তুকণার ভরবেগ এবং অবস্থান নির্ভুল ভাবে জানা সম্ভব নয়। একে বলা হয়, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র। বস্তুকণার গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয় ওয়েভ ফাংশন সমীকরণ দিয়ে। ১৯২৬ সালে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী আরভিন শ্রোডিঙ্গার এই সমীকরণটি প্রস্তাব করেন।

বস্তুকণার ওয়েভ ফাংশন যখন কোন শক্ত বাধায় আঘাত করে তখন এর পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে না। এর কিছুটা অংশ দেয়ালের ভেতরে ঢুকতে পারে। তবে সেখানে এর তরঙ্গের প্রাবল্য ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে, কিন্তু কখনোই একেবারে শূন্য হয় না। বস্তুকণার ওয়েভ ফাংশনের সব সময়ই একটি "নন-জিরো প্রবাবিলিটি" থাকে। তার মানে হলো, কোন কোন সময় বস্তুকণার ওয়েভ ফাংশন দেয়াল ভেদ করে অন্যপাশে পৌঁছে যেতে পারে। এটাই হলো কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের মোদ্দাকথা।

এর ফলে বস্তুকণা কোন শক্ত বাধা অতিক্রম করতে পারে। বস্তুকণা যত ছোট হবে তার কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের সম্ভাবনা তত বেশি হবে। যেমন, ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রায় নিয়মিত ঘটেই থাকে। এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে একধরনের সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করা হয়েছে, যার নাম টানেলিং ডায়োড। এটি ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে বেশ কাজে লাগে। তবে বস্তুকণা বড় হলে কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়, প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। সেজন্য পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান জগতে কোয়ান্টাম টানেলিং আমরা দেখতে পাই না।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কোয়ান্টাম টানেলিং না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ এবং বিকাশ কোনটাই হতো না। তার কারণ হলো, কোয়ান্টাম টানেলিং না হলে সূর্য একটি নক্ষত্র হিসেবে প্রজ্বলিত হতে পারতো না। বিষয়টি একটু খুলেই বলি।

সূর্য মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরি। সৌরশক্তির উৎস হলো হাইড্রোজেনের পরমাণু। সূর্যের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমাগত হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। একে বলা হয় পারমাণবিক ফিউশন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় সেটাই হলো সৌরশক্তির উৎস। এই সৌরশক্তির অতি সামান্য অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। তার উপর নির্ভর করেই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী এবং উদ্ভিদকুল বেঁচে আছে।

হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন কণা। এর চার্জ হলো পজেটিভ, অর্থাৎ ধনাত্মক। ফিউশন প্রক্রিয়ায় চারটি ধনাত্মক প্রোটন কণা একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস গঠন করে। কিন্তু হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর চারটি প্রোটনের সম্মিলিত ভরের চেয়ে ০.৭% কম হয়। এই অতি সামান্য ভর সরাসরি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত ভর-শক্তি সমীকরণ (E = mc²) দিয়ে দেখিয়েছেন, অতি সামান্য ভর থেকেও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। সূর্যের অভ্যন্তরে সেটাই ঘটছে। শুধু আমাদের সূর্য নয়, মহাবিশ্বের বেশিরভাগ নক্ষত্রের শক্তির উৎস হলো এই পারমাণবিক ফিউশন প্রক্রিয়া।

আগেই বলেছি, ফিউশন প্রক্রিয়ায় ধনাত্মক প্রোটন কণাগুলোকে একত্রিত হতে হয়। কিন্তু তারা তো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে—তাহলে একত্রিত হয় কিভাবে?

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সূর্যের অভ্যন্তরে যতই প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ থাকুক না কেন, তা এই বিকর্ষণ শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিকর্ষণ বাঁধাকে বলে কুলম্ব ব্যারিয়ার। এটিকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে কোয়ান্টাম টানেলিং।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নিয়ম অনুসারে, প্রোটন কণাগুলো শুধুমাত্র কণা নয়, তারা তরঙ্গও বটে। প্রোটনের ওয়েভ ফাংশন কুলম্ব ব্যারিয়ারের এক পাশে থাকলেও এর একটি অংশ টানেলিংয়ের মাধ্যমে ব্যারিয়ার পেরিয়ে যেতে পারে, এবং তখনই ফিউশন ঘটে।

কোয়ান্টাম টানেলিং না হলে সূর্যের অভ্যন্তরে ফিউশন প্রক্রিয়া কখোনই ঘটতো না—অর্থাৎ সূর্য একটি নক্ষত্র হিসেবে প্রজ্বলিত হতো না। যদিও কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের সম্ভাব্যতা অত্যন্ত কম, তবুও সূর্যের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রোটনের মধ্যে প্রতিনিয়ত যথেষ্ট সংখ্যক টানেলিং ঘটেই চলে, যেটা সূর্যের ধারাবাহিক প্রজ্বলন বজায় রাখে।

শুধু আমাদের সূর্য নয়, মহাবিশ্বের অধিকাংশ নক্ষত্রই কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের ফলেই প্রজ্বলিত হয়েছে। কোয়ান্টাম টানেলিং না হলে মহাবিশ্ব হতো অন্ধকার, আর আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। তাই পরেরবার শীতের দিনে বাইরে বসে যখন রোদ পোহাবেন, তখন কোয়ান্টাম টানেলিংকে একবার ধন্যবাদ দিতে ভুলবেন না।

Comments